Ritrovamenti

ERACLE, LA STATUETTA SIMBOLO DI MONTE TORRETTA

L'Eracle pietragallese, con la sua rappresentazione dettagliata e vivida, ci offre uno sguardo affascinante sull'iconografia dell'eroe mitologico Eracle e sulla sua lotta con l'Idra. La scultura originale doveva rappresentare Eracle con una clava nella mano destra e la presa su una delle teste dell'Idra nella mano sinistra. Ciò che colpisce maggiormente è la resa raffinata e vivida della leonté (la pelle del leone) che avvolge la testa di Eracle, ma che scivola anche sul petto e sulla schiena, lasciando scoperti i glutei dell'eroe.

Osservando attentamente la statua, si possono apprezzare anche i dettagli fisionomici, soprattutto intorno agli occhi, che conferiscono un'espressione di forza e determinazione all'eroe. Inoltre, l'elegante trattamento dei capelli, che sembrano intrecciati in una treccia, aggiunge un tocco di raffinatezza all'opera.

Entrambe le statuette, raffiguranti Eracle e l'Idra, fanno riferimento a un episodio ben noto delle imprese eroiche di Eracle: la lotta con il mostro serpentiforme Idra, che infestava la regione del Peloponneso in Grecia. Questo mito è stato ampiamente rappresentato nell'arte e nella letteratura dell'antica Grecia, ed è interessante notare come l'Eracle pietragallese si differenzi in modo netto dalle altre rappresentazioni di Eracle rinvenute in Basilicata.

La qualità dei dettagli fisionomici e anatomici di questa scultura suggerisce fortemente l'influenza dell'artigianato delle colonie magno-greche. Ciò potrebbe indicare che l'opera sia stata realizzata durante il V o IV secolo a.C., quando le colonie greche del Sud Italia prosperavano culturalmente ed economicamente.

Il ritrovamento delle due statuette potrebbe far pensare a un contesto sacro, tuttavia non possiamo affermare con certezza l'esistenza di un vero e proprio luogo di culto o di un tempio dedicato ad Eracle in quella zona. Tuttavia, la presenza di queste sculture indica che il mito di Eracle era conosciuto e venerato nella regione, e potrebbe aver avuto un significato religioso o simbolico per la comunità che le ha create o le ha ospitate.

In conclusione, l'Eracle pietragallese rappresenta un'opera d'arte affascinante che ci offre una finestra sulla mitologia greca e sull'arte dell'antica Magna Grecia. La sua resa dettagliata e raffinata, unita al contesto della lotta con l'Idra, ci fornisce un'interpretazione visiva coinvolgente di una delle imprese più celebri di Eracle.

L’INSEDIAMENTO DI ETÀ ARCAICA: TESTIMONIANZE DAL MONDO FUNERARIO

Nel 1956, si verificò un importante ritrovamento archeologico nel monte Solario, situato a 1,7 km a sud-est del monte Torretta: un unico e straordinario tripode in bronzo decorato. L'oggetto è costituito da una base a tre piedi e una colonna sormontata da una sorta di capitello, con un piccolo gallo che abbraccia con le ali il fusto. Ciò che colpisce sono i tre piedi, che assumono la forma di zampe feline poggianti su zoccoli. Questi tre piedi presentano una decorazione a occhi di dado, che ricorre anche nel punto di connessione tra i piedi e la colonna, dove è possibile ammirare una palmetta stilizzata capovolta. Sopra i tre piedi si sviluppa un fusto scanalato, simile a una colonna dorica, che originariamente doveva sostenere un piccolo contenitore per le essenze profumate destinate alla combustione. Ciò che rende questo supporto unico è la presenza di un piccolo galletto, ancora oggi in ottimo stato di conservazione, con la testa rivolta verso sinistra e le ali che abbracciano il fusto scanalato. Il gallo non era fissato al fusto, ma libero di scorrere lungo di esso.

L'interpretazione di questo oggetto è stata oggetto di diverse ipotesi. Inizialmente, Ranaldi lo considerò un candelabro, ma successivamente M. Sestrieri Bertarelli, autrice della guida del Museo provinciale di Potenza negli anni '60, suggerì che potesse trattarsi di un Kottabos, ovvero di una parte di un oggetto legato a una pratica ludica tipica dei simposi. Tuttavia, anche questa ipotesi è probabilmente da scartare, poiché sembra trattarsi di un thymiaterion, ossia un bruciaprofumi. La datazione del thymiaterion risale al III o al II secolo a.C. È probabile che il manufatto sia stato prodotto nell'ambito etrusco, e la sua presenza a Pietragalla dimostra l'importanza del sito lucano nella rete di commerci italici e, più in generale, nel Mediterraneo. Considerando che si tratta di un oggetto funerario di pregio, si potrebbe ipotizzare l'esistenza di una necropoli proprio sul monte Solario, dove l'oggetto è stato rinvenuto.

Questo ritrovamento archeologico offre un'importante testimonianza della cultura e dell'arte dell'antica Lucania, fornendo indizi preziosi sulle pratiche funerarie e sui contatti commerciali della regione con altre culture del Mediterraneo. Inoltre, l'unicità e la bellezza dell'oggetto confermano la maestria artigianale e la ricchezza artistica dell'epoca. Lo studio approfondito di questa scoperta continuerà a fornire nuove informazioni sulle antiche civiltà che hanno abitato la regione e sulle loro interazioni culturali.

A partire dalla fine del VII secolo a.C., è possibile ricostruire in modo sicuro la presenza di un insediamento stabile a Pietragalla. Le testimonianze più significative provengono dal contesto funerario, dove sono stati rinvenuti oggetti preziosi di ornamento indossati dal defunto, insieme a ceramiche riccamente decorate, deposte accanto al corpo.

Un esempio di questo splendore funerario è rappresentato da una sepoltura femminile datata al VII secolo a.C., dalla quale proviene una collana di vaghi d'ambra. L'uso di questo materiale esotico proveniente dai lontani Balcani sottolinea l'elevato status sociale della defunta. Si presume che la parure comprendesse anche due elementi decorativi in bronzo per le vesti, oltre a un piccolo cavallo in bronzo, un animale dal forte valore simbolico, sospeso a una grande fibula o alla cintura della defunta.

Altre sepolture femminili hanno restituito due pendagli in bronzo, databili alla fine del VII - VI secolo a.C. Il primo esemplare rappresenta una schematizzazione del motivo del disco solare, trasformato qui in un occhiello di sospensione, trasportato su di una barca da due protomi a testa di uccello. Tuttavia, nel nostro esemplare, le protomi sono state semplificate in semplici appendici rettangolari ai lati della piastra.

Questi preziosi oggetti funerari non solo rivelano l'abilità artistica dei popoli che abitavano Pietragalla nell'antichità, ma offrono anche importanti indizi sullo status sociale, le pratiche rituali e le influenze culturali dell'epoca. Lo studio e l'analisi di tali reperti archeologici contribuiscono a gettare luce sulla vita e la società delle comunità antiche, nonché sulle connessioni con altre regioni del Mediterraneo.

L’INSEDIAMENTO DI ETÀ ARCAICA: LE CERAMICHE

Il VI secolo a.C. rappresenta un periodo significativo nella storia di Monte Torretta, soprattutto grazie alla presenza della ceramica sub-geometrica. Questo tipo di produzione ceramica era comune in diverse aree dell'antica Basilicata durante l'età arcaica. I vasi venivano realizzati utilizzando sia la tecnica del torchio lento che la lavorazione manuale. Erano decorati con motivi geometrici stilizzati, molto particolari, spesso utilizzando colori vivaci come il rosso, il rosso-arancio, il rosso violaceo e il bruno-marrone. Data la buona conservazione dei materiali rinvenuti a Monte Torretta, è quasi certo che provengano da necropoli, risalenti dal primo periodo del VI secolo a.C. fino all'inizio del secolo successivo.

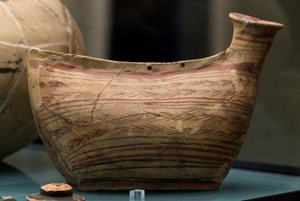

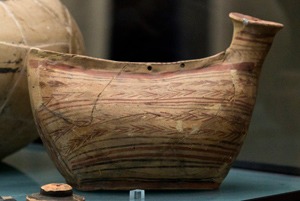

Tra i reperti integri di Monte Torretta, spicca un askòs, un tipo di contenitore che in greco antico significa "otre di pelle". Questa forma unica ricorda i recipienti realizzati con pelle di animale. L'askòs era utilizzato per contenere unguenti o sostanze di densità simile, come indicato dalla forma allungata e stretta del collo, che consentiva un graduale rilascio dei liquidi oleosi. L'esemplare di Pietragalla si distingue per la sua eleganza nella splendida decorazione che si estende anche sul fondo, combinando incisioni sottili. Allo stesso tipo di produzione ceramica appartengono anche due olle biansate utilizzate per la conservazione dei liquidi, insieme a un piccolo boccale decorato a bande, un recipiente dotato di un lungo manico per prelevare i liquidi dalle suddette olle. Un altro piccolo boccale decorato a bande può essere associato a questo gruppo di reperti.

Nel primo quarto del V secolo a.C., compaiono anche alcune coppe e kylikes a vernice nera, che rappresentano i vasi da vino per eccellenza. A differenza della ceramica sub-geometrica di produzione locale, questi materiali sono importati dalle colonie magno-greche dell'arco ionico. Fino a ulteriori indagini future, questi reperti costituiscono le prime e uniche testimonianze della graduale diffusione della cultura materiale greca all'interno dell'insediamento indigeno di Monte Torretta.

Nel contesto domestico, vengono segnalati anche dei pesi da telaio, utilizzati per la tessitura. La tessitura veniva realizzata su telai in legno, e i pesi in argilla erano necessari per mantenere i fili dell'ordito sotto tensione. In alcuni casi, la presenza di elementi decorativi incisi potrebbe indicare il punto del tessuto in cui il motivo doveva essere inserito.

L'analisi di questi reperti ceramici e degli oggetti legati all'artigianato tessile fornisce preziose informazioni sulla vita quotidiana, le pratiche artistiche e i contatti culturali di Monte Torretta durante il periodo storico in questione. Continuare a studiare questi reperti archeologici contribuirà a una migliore comprensione delle antiche comunità che abitavano la regione e dei loro rapporti con le culture circostanti.

COSTRUIRE E DECORARE:MONTE TORRETTA IN ETÀ LUCANA

Un gruppo selezionato di reperti in terracotta, metallo e vetro rinvenuti da Ranaldi evidenzia in modo vivido l'importanza e l'elevato livello tecnico e tecnologico di Monte Torretta. La sofisticata tecnica costruttiva del sistema articolato di fortificazioni, caratterizzato da soluzioni architettoniche ancora oggetto di studio da parte degli esperti, e la particolare lavorazione dei blocchi di pietra testimoniano l'abilità dimostrata dai responsabili di questa complessa opera di difesa. Le lettere dell'alfabeto greco incise su numerosi blocchi delle mura potrebbero essere interpretate come marchi degli scalpellini e indicare l'esistenza di diverse botteghe attive nel cantiere.

Non è del tutto chiaro se la robusta grappa in piombo a forma di "S" con rinforzo centrale, scoperta da Ranaldi, sia direttamente collegata al sistema di fortificazione. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, non possiamo escludere che possa provenire da un'altra struttura monumentale al momento sconosciuta. Tuttavia, considerando le notevoli dimensioni di questa grappa, è probabile che sia appartenuta a un edificio di carattere monumentale. Purtroppo, sappiamo poco o nulla delle strutture presenti all'interno dell'area.

Una testimonianza speciale è costituita da due frammenti che probabilmente appartengono alla stessa tegola "opaia". Questo tipo di tegola, utilizzata come camino, presenta un'apertura a forma di "8" per consentire l'uscita del fumo e del vapore in un ambiente dotato di focolare.

Riguardo alle coperture, un manufatto ancora più straordinario dal punto di vista tecnico e artistico è un acroterio, cioè una maschera in terracotta destinata ad adornare la sommità del tetto, all'altezza del colmo. L'identità del personaggio raffigurato su questa maschera, che può essere solo vagamente associato al volto di Medusa, ci sfugge. Tuttavia, la resa stilistica, con le ciocche dei capelli che ricordano i rami di un albero, evidenzia l'opera straordinaria e senza confronti di un artigiano locale. Questo manufatto presenta una soluzione tecnica unica, combinando la terracotta con l'uso del metallo, come si può osservare dall'incasso presente sulla fronte, che probabilmente ospitava un copricapo in bronzo fissato alla terracotta mediante un chiodo. Oggi rimane solo il foro del chiodo. L'acroterio è stato scoperto all'interno delle mura e si presume che abbia fatto parte della decorazione di un edificio di carattere pubblico.

Sono stati trovati anche 31 chiodi in ferro di ottima fattura, con testa piatta quadrata e gambo a sezione quadrangolare, ma la loro provenienza è sconosciuta. Quello che colpisce in modo particolare è la presenza di una patina rossastra su alcuni di questi chiodi, emersa durante le recenti operazioni di pulizia e restauro. Se questa patina si rivelasse essere un pigmento rosso intenzionale, significherebbe che alcuni chiodi sono stati deliberatamente colorati e probabilmente solo parzialmente conficcati all'interno della struttura di cui facevano parte. Al momento, si può solo ipotizzare che questi chiodi facessero parte del telaio di una porta, ma questa è solo una supposizione.

La presenza di un così elevato numero di reperti in ferro indica un'attività metallurgica significativa nell'area, come suggerito anche da indagini geomagnetiche condotte a sud-est dell'insediamento negli anni '90 per conto della Soprintendenza archeologica della Basilicata. Infine, il ritrovamento di una scoria vetrosa indica la produzione di oggetti in pasta vitrea, uno dei quali è stato effettivamente scoperto e molto probabilmente realizzato proprio in loco. Questo dimostra che la lavorazione della terracotta e dei metalli non era limitata esclusivamente agli artigiani di Monte Torretta, ma coinvolgeva anche altre comunità nella produzione di manufatti di pregio.

Contattaci

Compila il form e rimani aggiornato sulle prossime attività!